FOCUS

保育運営者の視点

小集団での保育を通じた“十人十育”の実現を

子どもの目線から見た「小規模保育」という形

取材に訪れたのはといろきっず美しが丘保育園。まず園に入ると、フローリングの温かみや広々とした明るさ、子どもたちのゆったり落ち着いた雰囲気が目にとまります。

「小規模保育の良さ、と言うよりも、そもそも小規模保育がどんなものか?をまだまだ知ってもらえていません。見学にさえ来て頂けると、ほとんどの親御さんは『ここに預けたい』と言ってくださいますが、それだけ期待値が低いのも事実だと言えます。」

待機児童問題の解決策として語られることも多い小規模保育園ですが、「大切なのは、子どもにとってより良い環境は何か?」だと福井さんは断言します。

「0〜2歳児期は、将来に渡りその子の人間形成における基盤、根底となる”自己肯定感”が育まれる大切な時期です。その自己肯定感は、乳児期の安定した生活リズムから特定の大人との愛着形成、そして、一つひとつ丁寧に応答をしてくれる絶対的な「自分のことを注目してくれる」存在に囲まれているという居場所にいてはじめて根づくものです。例えば1歳2歳になれば『見て!』とか『先生!』といった発信をいっぱいしてくれますよね。この一つひとつに応えていくことが大事なのは保育士なら皆分かっているのですが、集団生活の場である保育園で成り立たせるのが実はものすごく難しいんです。」

小規模保育は待機児童解消が期待されてできた制度ですが、個人差や月齢差の大きい0〜2歳のための生活の場として、非常に適した環境とのこと。「小規模保育のイメージとしてよく家庭的、おうちのような、と言われますが、それ以上にグループサイズが小さいことが大きな意義を持っています。」

といろきっずでは、0歳児は個別の愛着形成に配慮しながら、1〜2歳児についてはクラス担任制ではなく柔軟に全先生が応答して関わるそうです。この年齢という区分けについても、”十人十育”を保育理念に掲げるといろきっずさんらしい思いが映し出された考えをお持ちでした。

「学年という考え方というか制度上のルールは、大人が整理・管理しやすいように定めただけのもので、子ども本来の育ちやペースが無視された大人主体の枠組みです。4月生まれと3月生まれ、もっと言えばたった1日の生誕日の差で、身を置くクラスがアドバンテージになったり不利に働いたりします。だからといろきっずでは、「1歳児クラス」「2歳児クラス」という学年の概念よりも、実際の年齢月齢を、さらにそれも単なる目安でしかなくて、子ども一人ひとりのペースを起点に、周りとの関係性から保育を展開することを大切にしたいと思っています。」

また、子どもの育ちに合わせた“小規模ならでは”の保育は、食事の場面にも。「調理を担当する先生も、子どもたちとすごく近い存在なんです。毎月の給食会議や調理担当者会議を通じて子ども一人ひとりの様子を把握していますから、子どもの育ちに合わせて食べ物の大きさや柔らかさ、提供量を変える工夫もしているんです。」

少人数ならではの家庭的な雰囲気や、きめ細やかな保育はとても魅力に感じます。しかし、やはり気になるのは“3歳の壁”。3歳でまた新たな保育園を探すことは働く親にとって容易ではありません。そのため、小規模保育園には、卒業後の受け皿を担う連携施設を確保することが求められています。

といろきっずでは、各園に複数の連携施設を用意することで受け皿としての進級先を全園で確保。卒園後の不安を解消する一方で、福井さんはこうも話してくれました。「3歳までの間に、必ずその子らしい個性が立ちあらわれます。その個性を大切に、3歳でもう一度進路を考えてあげられる。その子らしい育ちをさらに伸ばすチャンスの時期でもあると考えてもらえた嬉しいです。」

一人ひとりの育ち、日常から発展する保育を大切に

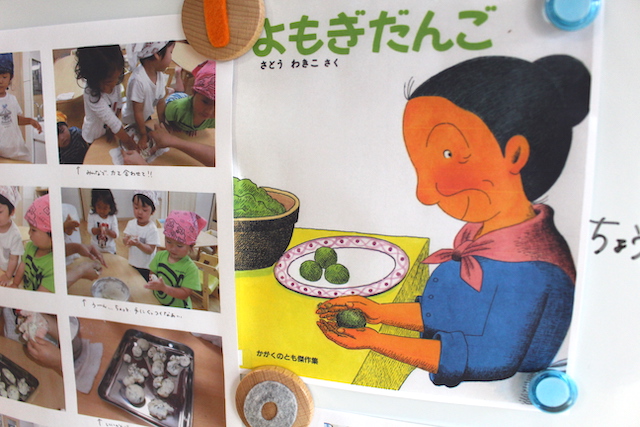

子どもたちの日常から出てきた言葉や発見を大切にするという、といろきっず。晴れた日であれば毎日お散歩や外遊びをするそうですが、お散歩から発展したこんなエピソードもあるそうです。

「ある春の日にお散歩中、子どもたちが道端でよもぎを発見しました。昔から子どもたちに人気のある絵本、ばばばあちゃんシリーズで『よもぎだんご』という絵本を読んでいたので、子どもたちは『あ!ばばばあちゃんのよもぎだ!』と発見したわけです。そこで『ああ、そうだね』で終わりにするのではなく、後日みんなで『よもぎ団子を作ってみようか!』ということになりました。子どもたち自身の生活の連続性からくる気づきや喜びを保育の内容として展開していくことは、幼児の保育では当たり前に行われることです。これを、全てがバーバルではない1歳2歳とのコミュニケーションの生活から、子ども起点で保育に結びつける保育士の感性というのは、とても大切だと思います。」

といろきっずの独自制度「といろく」にも、子ども一人ひとりの育ちを大事にする、といろきっずらしさが見られます。「といろく」とは、生活の様子や食事の様子、その子どもらしい姿・成長を月ごとに記録し、保育者と家庭が交換して書きあう冊子。月に1度保護者の方へお渡しし、育ちを共有しあいます。

「保育の世界では、よく『保育をまわす』という言葉が聞かれます。大勢いる子どもたちを時間通りに行動させるために、どうすればいいか?を考えてしまう。本当はもっと子ども一人ひとりと向き合いたいのに、実際は日々の保育をこなすことで精一杯、という現場の悩みが多いのも事実なのかもしれません。

ただ、怖いのは『言うこと聞かせて統制する保育』に向いてしまうことです。それは先生主体の保育であって、厳密に言えば保育ではないと思います。保育所の第一義は子どもの最善の利益。子どもが主体でなければ保育ではないはずです。

私たちといろきっずは、子どもたち一人ひとりの育ちに向き合うことを目指しています。それは同時に、子どもにより深く関わることですから、効率的ではありません。保育士にとっては高度なスキルが求められます。子どもをよく観察し、個々に対応を変えていかなくてはいけませんし、発達の知識も深めていかなくてはなりません。ただその分、専門職である保育という仕事を自負している仲間にとっては、やりがいや喜びも多い職場だと思いますね。」

保育士に高度なスキルを求める一方、十色舎は労働環境の改善にも取り組みます。十分な休み時間を確保できない、休み場所がない、という保育園の労働環境を改善すべく、といろきっずでは保育室とは別に、保育士の休憩場所を必ず確保しているそうです。

一人ひとりのための保育とは...?「どの子にとっても」を目指して

運営法人の十色舎では、小規模保育園の他にも、発達に不安がある子どもたちのための児童発達支援教室「CYS school」を展開されています。児童発達支援は障害児通所支援事業のひとつですが、児童発達支援のCYS schoolは親子分離の小集団保育を通じて療育を行うという、珍しい形態なのだそうです。福井さんは、児童発達支援施設の運営について次のように語ってくれました。

「保育園では必ず発達が気になるお子さんに出会います。先に挙げたような大人主体の保育の中だと単なる困り事になり、どう対応するか?の視点で討議が始まってしまいます。すべての子どもの"その子らしさ"、個性、育ちのペースに寄り添う保育を目指せば目指すほど、どんな子にとっても育ちのペースや個に寄り添える場の必要性を感じました。」

十人十育という保育理念を掲げているといろきっずでは、文字通り子ども一人ひとりの個を大切にされていますが、それを言葉だけにしない覚悟を感じさせられます。

「保育所の日常の展開は、集団ありきです。園としての全体的な計画があり、それを年間指導計画、月間、週間、日次と落として行く中に個を当てはめていき集団としての動きをPDCAして行くモデルです。一方で、国の制度上の仕組みが異なるのですが同じ就学前の子どもたちを対象にしている障害児通所支援の児童発達支援は、個人ありきです。その子がどんな子か。様々な角度からアセスメントし、個別支援計画を立てて実践、モニタリングと育ちの連続性をPDCAして行きます。モデルで言えば、私たちが掲げる十人十育という理念の極みなんです。」

この児童発達支援については、もっと一般化されて子どもの育つ権利保障の一つであることが世の中に知られるべきと福井さんは語ってくれました。

「ただそれも、個別の療育だけでは行き詰まります。なぜならどんな子どももやがて、社会へのオリエンテーションに身を投じて行くからです。そこで育ちの過程で大事になるのが『子どもは子どもの中で育ち合う』ことです。ここに小集団の中で、それぞれの子どものペースに応じたスモールステップで、自己肯定感の根付きを、しっかり少しずつやって行く。この流れで身を置く枠組みを進めていける進路を用意してあげたい。」

保育理念である“十人十育”のさらなる実現を目指し、邁進する十色舎。今後について「自分らしく幸せに生きていく力はとても大切です。その基礎を小集団での保育を通じて下支えする。“十人十育”は言い換えれば、子どもの最善の利益であり、一人ひとりのための保育環境は、"どの子にも"その子らしい育ちの環境が保障されたユニバーサルデザインドな生活の場だと思っています。それを言葉だけにしないために、これからも、とことん追求していきたいです。」と力強く語ってくれました。

【団体ホームページ】

といろきっず保育園(認可小規模保育)

https://toirokids.com/

CYS school(児童発達支援)

https://www.hhs-toirokids.com/

▼「株式会社十色舎」の情報はこちら